こんにちは!!

みなさん、お変わりなくお過ごしでしょうか。

そろそろ日本は、気候の良い実りの秋を迎えて、いろいろな秋のプログラムを楽しんでいらっしゃることと思います。

今月も月末になりましたが、「バンコクの近況2009年9月」です。

こちらは、雨季の終わりに差し掛かっています。

雨季の終わりには、夕方から夜にかけて、雨がよく降ります。

午前中は、さわやかです。

心持ち、日差しも弱まってきたように思います。

こちらは、この変動の時代にあって、ますます精神面の向上心旺盛のタイの人たちと、相変わらず、ヨーガでの楽しい日々が続いています。

1)シーナカリン・ヴィロード大学(SWU)コース(大学のグランドが工事中、地下駐車場になります)

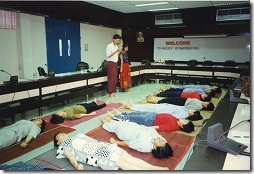

7月から始まったバンコクのシーナカリン・ヴィロード大学(SWU)の人文学部哲学・宗教学科でのヨーガ・コースも、すでに11週目に入りました。

クラスは、徐々にアーサナからプラーナーヤーマや、ムドラー・バンダの練習へと比重が移って来ています。わたしたちも、もっとも充実感を感じる段階で、ヨーガをやって来て良かった、と再確認する時期です。

インドと比べれば、はるかに日本の文化に近いタイ社会ですが、異国の大学で、コミュニケーション問題を抱えながらの仕事は、何かと、大変です。

それでも、タイで仕事を続け、毎回、受講生から「期待以上だった」というフィードバックを貰っているのは、こちらでは、ヨーガの価値を良く引き出せる環境が整っているからだと思います。

●「伝統的アーサナ」と「今どきのアーサナ」

アーサナの部分は、最後のシャワ・アーサナでのリラクゼーションを入れて、今は1時間ほど練習します。最初の頃は、アーサナだけで1時間半以上時間を取っていました。

すでに、講義の時間に、ハタ・ヨーガの伝統文献である「ハタ・プラディーピカー」に出て来る15のアーサナや、「ゲーランダ・サンヒター」で解説されている32のアーサナについて、原典のサンスクリット語の記述を引用しながら、徹底的に解説してあります。

そして、いわゆるフィットネス系の、「今どきのアーサナ」が、どれほどハタ・ヨーガの「伝統的アーサナ」からかけ離れたものかを知って、受講生のみなさんは、ちょっとショックのようです。

しかし、伝統に従ったアーサナを学ぶことで、ヨーガ自体への信頼性は高まるようです。

また、「今どきのアーサナ」のルーツがインド式身体鍛練体操であり、ヨーガの目指す「精神面での成熟」とは直接の関係がないもの、スパルタ式に青少年の肉体を鍛える目的のもの、ということを知って、むしろ受講生のみなさんは安心するようですね。

つまり、もともと30代・40代のひとが、それも、からだに健康問題が出て来ている段階のひとたちが、ムリにやるような性質のものではない、ということが、はっきりするようです。

「伝統的アーサナ」と「今どきのアーサナ」は、ルーツも目的も違う、ということですね。

「今どきのアーサナ」のルーツは、インドのヒンドゥー教のバラモン・クシャトリアといった上位カーストのこどもを躾ける体操である「スーリア・ナマスカール」や、やはり、上位カーストの子弟の肉体を鍛える激しい身体鍛練体操です。

しかし、ヨーガに興味を持つ人たちは、ヨーガの心身統合的な穏やかな作用や、精神面での効果に期待している方たちでしょう。それは、ハタ・ヨーガの領域なのです。

このあたりのよじれ現象が、ヨーガ問題をより分かりにくくしていると思います。

●インドの背景の理解

わたしたちが指導するアーサナは、ロナウラのカイヴァリヤダーマ研究所の創立者の「クヴァラヤーナンダ(1883-1966)」が、ハタ・ヨーガの伝統に忠実な技法を、合理的・科学的に解釈し、体系付けたものです。

「クヴァラヤーナンダ」は、学生時代にはインドの伝統的体育学(シャストラ・ヴィッディア)を専攻していましたので、各種のインド式の身体鍛練体操にも精通していました。

しかし、後に、彼は「ハタ・ヨーガ」の修行と研究に専念することになると、純粋にハタ・ヨーガの伝統の技法だけを研究対象とし、それ以外の身体技法や体操法は、一切、「伝統的アーサナ」とは混ぜませんでした。

彼は、ハタ・ヨーガの技法の特性と、その精神面への作用の可能性について、合理的に解明し、そのメリットを最大限活用しようとしています。

その意味で、ヨーガの近代化での「クヴァラヤーナンダ」の貢献度は、抜群で、抜きん出ていますね。理念が明解で、目的と方法が一致しているのです。

このような、インドでのヨーガの近代化の経緯については、これから、日本でも、もっとよく知られて行くと良いと思います。そうすれば、ヨーガの技法の本質についての理解も深まり、不必要にヨーガで迷うひとたちも少なくなる、ように思うのです。

●「メッタ・バーヴァナ(Metta Bhavana)」

クラスでは、ほぼ新しいポーズの紹介も終わり、皆さんアーサナの保持に気持ちよく集中している様子がクラス全体に漂って来ています。大学の講義室なのですが、みなさん、自分のお家のようにくつろいで、リラックスしています。

プラーナーヤーマでは、その集中度がさらに深まり、やはり呼吸に関しては、タイの人たちは抜きん出て優れている!と感じています。

9週目には、プラーナーヤーマの終わりの瞑想のときも、すでに空気が十分に静まって来たので、瞑想の最後に「メッタ・バーヴァナ(Metta Bhavana)」の練習を始めています。

「メッタ・バーヴァナ」は、「ヨーガ・スートラ」の第1章の後半の、さらに「心を成熟させるメソッド」のひとつにも挙げられていますし、仏教でも重要な実践項目に上げられています。

つまり、ヨーガのゴールであり、仏教でもその基盤となる「サマーディ(Samadhi)」に向かうためには、かならず通過する段階です。

日本語(漢語)では、「慈悲喜捨」の「四無量心」と翻訳されているものです。

敬虔な仏教徒であるタイの人たちにとっては、これなしには社会生活は出来ない、人格破綻者と見なされてしまうほど、この「メッタ(metta)」が強いか弱いかは、とても大事なことなのです。

この「メッタ・バーヴァナ」が始まると、さらに瞑想も締まって来るのが、タイの人たちの良いところ、感心するところですね!

再び、講義室の空気が変わります。空気が「メッタ(metta)」の色に染まるのです。

ヨーガのクラスでも、このような「空気」を作ることができるのが、わたしたちがタイで仕事を続けている理由と思うのです。

しかし....この瞑想の後5分間の休憩をはさんで、40分程度の講義があるのですが、この休憩の合間にみんなは廊下に出て、一斉に持ち込んだおやつを食べ始めるのですね。

それで、なかなか教室に戻って来ないのには困ってしまいます。

とかく、食べることに関しては、タイの事情はタイ特有ですね。いつでも、どこでも、所かまわず食べ始める「食べ物無法地帯!」がタイの文化です。

ある意味、楽しい文化ですし、それが、タイ特有の開放感と自由感を醸し出しているのも確かです。

●インドは食に厳しいルール

その点、インドでは「食」に関して、なかなかきついルールがあり、宗教やカースト制度の枠の中で、食べることに関するタブーがいろいろあります。それが、インドでは外食産業が発展しない理由です(最近はインドも都市部は様変わりして来ましたが)。

「いつ、どこで、何を、誰と食べるか!」という細かい規則が、古代の「ヴェーダ」の時代から言われて来ていますので、普通の人も子供の頃から習慣として、からだに身に付いています。

だから、インドの人に日本の食べ物やお菓子をあげても、まず、喜ばれませんし、手も付けないのがふつうです。知らないものは食べないのがインドの人たちです。

また、インドの人に、インドの食べ物やお菓子をあげるときでも、何を、どのタイミングであげるか、たいへん神経を使います。

よくあるのが、「ファースティング(断食)の日」です。今日は断食の日なのでフルーツやポテトなど、この日に食べて良いと決まっているものしか食べない!という日が、月に何日もあります。

特に女性(主婦)は、週1回決まった日や、信仰しているヒンドゥーの神様に関係する日に、「家族の幸せや夫の健康長寿、一族の繁栄」を願って断食行をするのが普通です。

一家の主婦が定期的に断食行をしますと、家全体の徳が高まるのですね。また、男性も理由があるときは、ふつうに断食行をします。

ですから、とりあえずインドの知人が家を訪ねてきたら、まずお水を出して、それからチャイ(ミルク・ティー)を飲むかどうか、スナックを食べるかどうか聞くのが安全です。

また、ヨーガを長年やっている人や、自然療法に従っている人はカフェインを摂らないので、インド人なのにチャイも飲まない人もいます。このあたりも、たいへん気を遣います。

インドの人は、一度決めたことはやり通す強い信念がありますね。とかく原理原則を頑なに順守するのが、インド文化の特徴です。その点は、タイの文化とは、かなり違うと思います。

●やはり強いタイの女性

また、クラスの中に何人かお母さんの人もいるのですが、その1人歯医者の女医さんが、よくお嬢ちゃんと一緒にクラスに来られます。

お嬢ちゃんはまだ3,4歳で、クラス中、母さんの横でポーズをしてみたり、床に寝転んだり、また座り机で絵を描いたりして、おとなしく2時間半を過ごしています。

こんな風景もタイならでは!でしょうか。クラスの仲間も、お嬢ちゃんをたいへん可愛がります。休憩時間にお化粧をしてあげたりしています。

土曜日はクラスが半日ありますが、お母さんとお揃いのタイの民族服風のくつろいだ服装で来ることもあります。また、土曜日は、お父さんがクラスが終わる頃、お迎えに来ます。

タイの女性はほんとうに働き者で、街中の屋台のお店は、ほとんどが女性が切り盛りしています。また、高学歴の女性たちは、結婚しても社会的に地位の高い専門職を続けます。それが出来るのは、日本と比べたら、はるかに女性が仕事をしやすい条件に恵まれているからでしょう。

家庭の家事の仕事はメイドさんがやります。そして、まだまだ大家族が多いので、小さい子供の世話はおばあちゃんが出来ます。そのように仕事を続けている女性が、わたしたちの周りにもたくさん見かけます。

ちなにみに、タイでは女系家族の伝統があり、結婚しても、特に女性の苗字は変わらず、夫は妻の親の家族と一緒に住むか、あるいは近所に兄弟姉妹が集まって所帯を持つことが、バンコクでは良く見られます。

実際、わたしたちが5年前の2004年に、マヒドン大学のラーマティーボディ校の医学・看護学部でヨーガ・コースを開講したとき、医学・看護学部の先生(女性)のご自宅の敷地内の一軒家が3ヶ月間宿舎として提供されたのですが、そこは奥さんのご両親の家でした。

母屋におばあさんと先生一家が住んでいます。同じ敷地内に分家の一軒家が数件あり、それぞれ、先生の姉妹の家族が住んでいました。

日曜日になると、男のひとたちが庭仕事をしているのですが、それは娘さんたちのご主人たちです。さしずめタイ版の「マスオさん?」ですね。

2)タイ伝統ハーブEXPO2009

9月の始め、9月2日(水)ー6日(日)の5日間、バンコクで最大規模のコンベンション・センターの「IMPACT」という会場で、タイ政府厚生省主催の「National Herb Expo. 2009」というイベントがありました。

うちのMCB財団タイ・ヨーガ研究所も参加しました。今年で6年目になりますが、2004年の初回から、うちのオフィスもこのイベントの常連です。

今年も5日間の期間中、イベント会場でヨーガのセミナーが実施されました。期間中のうちのセミナーに出ると、タイ政府厚生省の主催者の名前で、ヨーガのセミナーに参加したという「証明書」が出ます。

この毎年のイベントは、うちのヨーガ・コースの受講生の発表の場でもあります。例年、その前年のコースの修了生グループが中心となって、会場のセミナー・ルームでヨーガ・クラスを運営することがルールになっています。

このイベントは、タイ政府厚生省の伝統医療・代替医療局のプロジェクトで、タイの各地方に、古くからあった伝承医学・民間療法を復興・促進し、 公的な地域医療に統合することで、国民への医療サービスの質を向上させよう、とするものです。

それに、タイの人たちは、とかくイベントごとも大好きです。イベントがあると、大量のひとが集まります。

ほんとうに良い企画ですね!国民のためになることです。

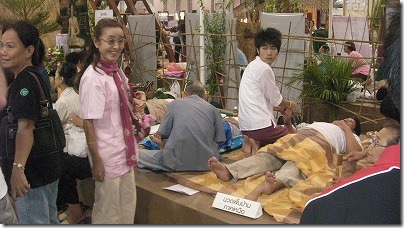

メイン・ホールでは、広い会場に、所狭しと、薬草やオイルのお店やタイ伝統のマッサージを提供するブースがたくさん出店していました。

一口にタイ伝統マッサージ、と言っても、わたしたちも初めて見るようなマッサージがいくつもありました。

たとえば、火やオイルを使ったり、背中に乗って足でぎゅうぎゅうと押したり、木製のとんかちとノミのような道具を使って、からだのあちこちをこんこんと叩いたりと、本当に、さまざまでした。

それに、そこでやっている人たちも、バンコクの都会で見るような人とは雰囲気が違うのです。このイベントのために地方から出て来た、かなり田舎の人たちです。

現在のように西洋医学が広まる前は、タイにもタイ式の医療体系が、きちんとあったことを伺えます。そして、まだ地方では、このような伝統医療に携わっている人が多く活動している、と聞きました。

今年に入って、タイ政府はお金のかかる西洋医療だけでなく、昔からあるタイの伝統医療を見直して、広めていくことを重点政策のひとつに掲げたと、聞いています。そして、この「National Herb Expo.」にも、すでに向う5年間の予算が付いているそうです!

医療技術がいくら進歩しても病気もなくならないし、病気の人も減りませんね。これは肉体を持っている人間の根源的問題なので仕方がない?!ことですが、しかし、もっと効率的に、経済的に解決する方法は、知恵を使えば、いくらでもあると思います。

国の経済的な事情が背景にあるのも理由ですが、タイの政府はとても良いところに目を向けたと思うのは、わたしたちだけではないと思いますが!

もちろん、この厚生省の政策に、ヨーガも認知されています。それでも、実際にヨーガが社会に浸透するには、地道で気長な活動が必要です。

ヨーガは病気の治療法ではありませんが、ヨーガが日常生活に浸透して行くと、徐々に食習慣やライフ・スタイルや日常の考え方が良い方向に向かうので、まず、自分自身のためになります。

その結果、無理なく、からだとこころが健康、という状態が維持されるのが大事なポイントです。そのためには、お手本となるような人物や、同じ志向性を持つ人たちと交流することが、目的に向かって正しい方向に進むために、とても重要なポイントになると思います。

幸い、バンコクの「タイ・ヨーガ研究所」の周りには、瞑想を指導する高徳のお坊様をはじめ、大学の医療系学部の先生でありながら精神性への志向の強い方、タイの伝統医療に携わる方、仏教の教えのライフ・スタイルを貫いている方、といった、良いお手本となり、交流することでインスピレーションとなる方たちが、たくさん存在しています。

やはり、精神面での進歩のためには、全体的な環境が、とても大切に思います。

そういった、自分が無理なく向上できる環境に巡り会うことが、人生の幸運、という考え方があります。そのためには、日頃から良い行ないを心掛け、自分に幸運を呼び込む条件を整える、というのが伝統的な生き方ですね。

3)『パナ・ソム』での合宿セミナー無事終了

バンコク郊外のリトリート・センターの『パナ・ソム(森のアシュラム)』で、9月19日(土)ー23日(水)の5連休を利用した、日本の方対象の合宿セミナーが実施されました。

バンコクは9月に入り、雨季も終盤となり少し激しい雨が降ったりと、お天気のことが心配でしたが、お蔭様で、最初の日、バンコク都内で集合する前に1時間ほど激しい雨があったくらいでした。

合宿中も1度くらい強い雨に見舞われましたが、全般的に良いほど良いお天気に恵まれました。

今回の参加メンバーは9名、日本の老舗のヨーガ団体に所属するグループの方が4名、親子(母娘)で参加された方2名、バンコク在住の方が2名、でした。

バンコク在住の方は、お1人は(男性)は「カイヴァリヤダーマ研究所」の6週間コース(CCY2007)を受講された方、もうお1人(女性)は今年3月に、やはり「カイヴァリヤダーマ研究所」で1週間の滞在プログラムに参加された方でした。

親子で参加された方のお母様はタイの合宿セミナーのリピーターの方で、今回3回目です。20年以上ヨーガに携わっておられ、今回は初めて保育士をされているお嬢様とご一緒にタイの合宿に来られました。

皆さん、この合宿セミナーに参加され、今まで勉強して来られたヨーガの価値を、新たに再認識されたようでした。

今回の『パナ・ソム』の合宿セミナー参加者のみなさんからのフィードバックは、またこららのブログに掲載されますので、どうぞ、楽しみにしていて下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆